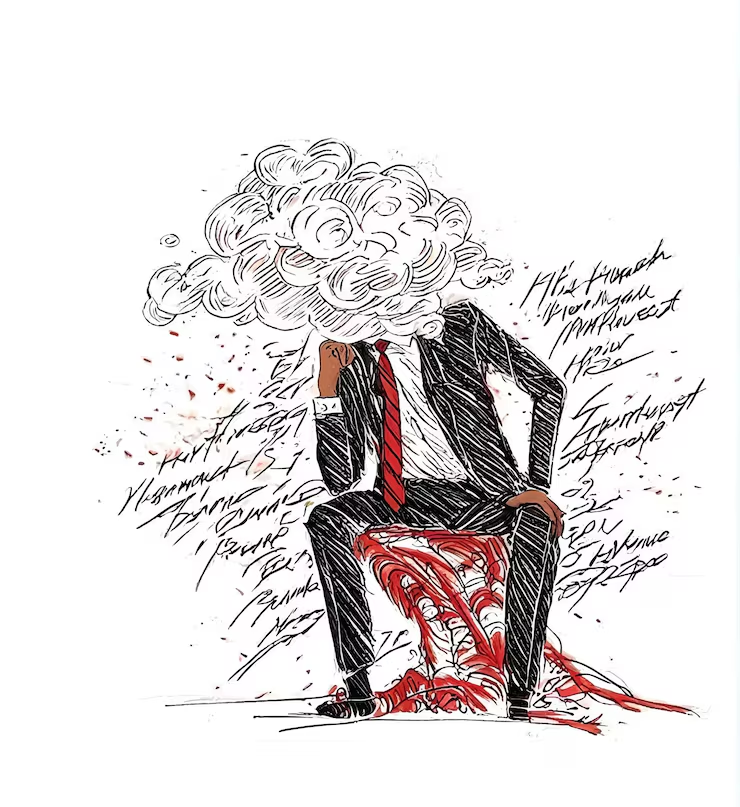

Antara Tawakal dan Overthinking

Jakarta, 5 Februari 2026 – Kita hidup di zaman ketika kata tawakal terdengar akrab di telinga, tapi overthinking justru lebih sering bercokol di kepala. Di satu sisi, kita diajari untuk berserah. Di sisi lain, pikiran terus bekerja tanpa henti—mengulang kemungkinan terburuk, menimbang masa depan yang belum datang, dan cemas pada hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi.

Mungkin banyak dari kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi tetap gelisah. Sudah mengucap “pasrah”, tapi dada masih terasa sempit. Lalu muncul pertanyaan yang jarang diucapkan dengan jujur “jika benar sudah tawakal, mengapa pikiran masih tak tenang?”

Al-Qur’an menegaskan tawakal sebagai sikap batin orang beriman. “Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal” (QS. Ibrahim: 11). Namun ayat ini sering dipahami secara sederhana—seolah tawakal adalah tombol untuk mematikan rasa cemas. Padahal, realitasnya tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, overthinking sering menyamar sebagai kehati-hatian. Kita merasa sedang berpikir matang, padahal yang terjadi adalah pikiran berputar tanpa arah. Kita menyiapkan terlalu banyak skenario demi satu tujuan, mengendalikan hasil. Ironisnya, semakin keras kita ingin mengontrol masa depan, semakin kita tak berdaya.

Dalam Islam, tawakal tidak pernah dilepaskan dari usaha. “Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah” (QS. Ali ‘Imran: 159). Ayat ini memberi urutan yang jelas: berpikir, berikhtiar, mengambil keputusan—lalu berserah. Bukan berserah sejak awal, tapi juga bukan terjebak selamanya dalam pikiran.

Masalahnya, kita hidup di budaya yang memuja kepastian dan target yang harus dicapai. Segala sesuatu harus bisa direncanakan, diukur, dan diprediksi hasilnya. Ketidakpastian dianggap kegagalan. Maka ketika hidup berjalan di luar skenario, pikiran kita memberontak. Kita menyalahkan diri sendiri, mengulang masa lalu, dan tenggelam dalam kata “andai”.

Overthinking tumbuh subur.

Menariknya, Al-Qur’an justru mengingatkan bahwa ketenangan bukan datang dari kendali penuh atas hidup, melainkan dari keterhubungan batin dengan Tuhan. “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (QS. Ar-Ra’d: 28). Ayat ini tidak mengatakan masalah akan hilang, tetapi hati bisa menjadi tenang—bahkan ketika masalah masih ada.

Banyak orang yang tekun beribadah justru merasa bersalah saat pikirannya gelisah. Seolah cemas adalah tanda iman yang kurang. Padahal, kegelisahan adalah bagian dari kodrat manusia. Yang membedakan bukan ada atau tidaknya cemas, melainkan apakah kita membiarkannya menguasai hidup kita.

Overthinking membuat kita hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Tawakal mengajak kita kembali ke saat ini—pada apa yang bisa diupayakan hari ini, bukan berbagai kemungkinan esok hari. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286). Ayat ini seperti pengingat lembut bahwa tidak semua beban harus kita angkat sekaligus di kepala.

Sering kali, overthinking muncul bukan karena kita kurang berdoa, tetapi karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin semua keputusan bebas risiko, padahal ini suatu kemustahilan. Hidup tidak pernah menjanjikan kepastian, bahkan bagi mereka yang merasa sudah berada di jalan yang benar.

Sekali lagi, tawakal bukan tentang berhenti berpikir. Ia tentang menempatkan pikiran pada porsinya. Berpikir untuk melangkah, bukan untuk menyiksa diri. Berusaha sepenuh tenaga, lalu merelakan hasilnya keluar dari genggaman ego.

Di antara tawakal dan overthinking, ada satu ruang sunyi yang sering kita lupakan: menerima. Menerima bahwa tidak semua jawaban harus datang hari ini. Bahwa tidak semua kecemasan perlu diladeni. Dan bahwa tenang bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan pikiran dan hati yang tak lagi memeluk masalah terlalu erat.